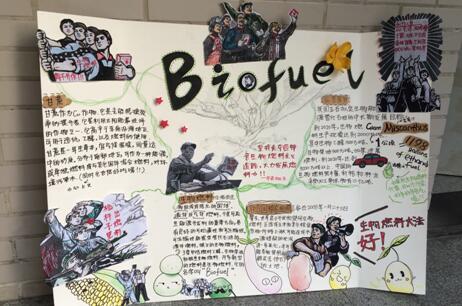

什么是生物质?什么是生物燃料?生物燃料发展的契机和应用前景又是什么?带着这些问题,我校成都七中国际部理科与综合素质大融合课程历经1个月左右的教学与实践,终于在同学们呈现出色的调研报告之后短暂的落下帷幕。

PLTW项目制学习,一个课题跨多门学科知识

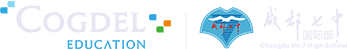

理科与综合素质大融合课程是我校IHS融合课程体系中的一大特色,每学期都会围绕不同的项目课题开展,比如去年的“Rethink your drink重新定义你的饮料”。而本学期的项目则是能源领域新课题“生物燃料与未来”,它融合串联了生物、化学、地理、数学、技能发展及素质培养等多门学科,鼓励同学们通过亲自参与,在探究、合作、体验、创造的过程中,获得知识并掌握核心技能。

“生物燃料与未来”,通过多门学科课堂构建理论知识。生物课堂帮助同学们了解什么是生物质、生物燃料等;化学课堂帮助同学们构建生物燃料的发酵和提取过程;地理课堂让同学们知悉化石燃料对现今人类社会的危害与弊端,以及适宜大规模发展生物燃料的生物质的地理环境等……每一个学科的融入,都为最终课题的呈现和实践成果奠定扎实的基础。

理论构建之后,以此为基石,老师引导同学们将其与实地考察、数据搜集及统计分析等途径有效结合,运用到生物燃料的实际调研和运用中去。该课题的研发与教学,一方面有助于培养学生对事物认识的前瞻性和国际视野;另一方面通过亲身体验,树立全球环保意识,鼓励他们勇于探索也许在中国还算相对落后的新型环保能源的发展,知道如何利用生物燃料解决气候变化等环境问题,从而锻炼他们的发散思维和创造力。

体验探究式Workshop学习,培养学生综合能力

“生物燃料与未来”,打破了传统的分科教学,与国外先进的教学方式同步,鼓励学生探索自己的学科兴趣,提高学生在交流合作、创新思维、解决问题等方面的软实力。在整个项目课题的研究中,高一年级各个班级的同学们被分成6-8人一组。每组在一个group leader的带领下,各自分工,朝着四个不同的方向进行调研和考察。

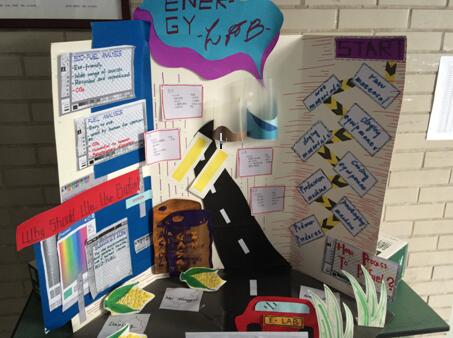

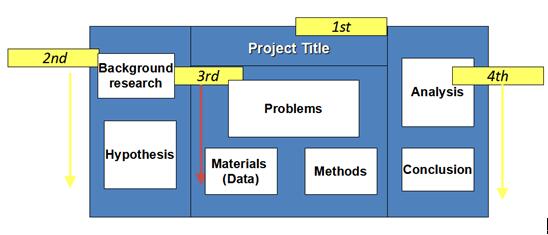

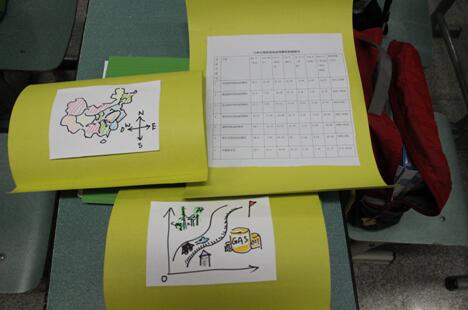

有人负责环保公众宣传,通过具有创意的、深入浅出的方式让大家了解应用和发展生物燃料的原因及优势;有人运用数学知识,进行数据统筹和分析,计算一年往返学校的里程中需要多少土地来种植生物燃料;有人进行线上模拟化学实验,通过成分、挥发性、最低热值等因子分析,思考如何有效最大化的运用生物质提取生物燃料;有人负责运用地理知识寻找世界上正在大规模使用的生物燃料作物以及在中国选择合适地域来种植这些作物。

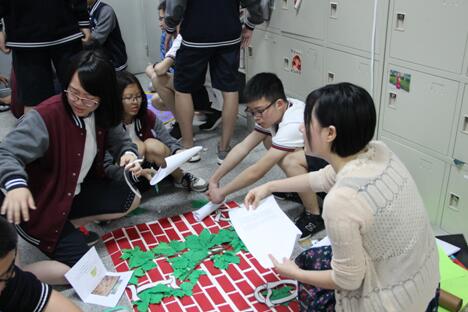

“在实际操作的过程中,每组都会遇到各种不同的问题,但是他们会通过协商的方式找到相对适合的解决方案。之前有一个组的group leader因为有事请假,暂时退出team project, 本来调研和成果展出物料制作的进度都是相对靠前的,却一下子落后于其它组。经过一番‘各抒己见’之后,组员们从全局出发,果断推选出新的leader,重振旗鼓。这就是同学们的潜力,会不断地创造惊喜,在碰撞中发现问题和实现自我乃至团队的成长。这种全员参与,体验探究式的学习形式,有助于发现同学们的个性特色,锻炼他们团队协作、沟通交流、创造性思维等综合能力。”Nicole老师非常欣喜的说道。

创意成果展,在实践中成长

本周四,高一年级5个班近15个小组展出了自己的跨学科融合课题实验报告。充满创新创意的display Board,让我们看到了同学们在整个过程中的收获与成长。因篇幅有限,小编为大家呈列部分实验调研作品供大家欣赏。